Quando la fase di indagine e raccolta finisce, almeno dal punto di vista formale – Ma quando, finisce? Mai. – inizia quella più affascinante e “semplice”: prendere macchina e cavalletto e partire.

Messa così sembra anche troppo “semplice”, però. Per essere chiari, l’atto pratico è preceduto quasi sempre da un rito liturgico, che una volta imparato, è meccanico, ma parte almeno ventiquattr’ore prima dell’intervista.

Prima di tutto, mandare un promemoria all’intervistato, mai dimenticarsene. Buongiorno, confermato domani alle 14:30, in sede? Grazie, buona giornata e buon lavoro. Confermato. All’arrivo nella seconda entrata, presentatevi al secondo piano. Poi scenderò a prendervi o vi porteranno da me al sesto. Ma ricordate, ho solo mezz’ora.

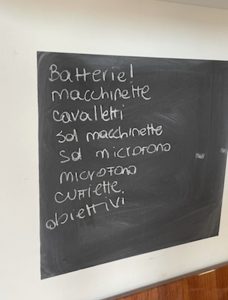

Poi recuperare tutto l’occorrente, come fosse una ricetta. “Fra, dove hai messo la scheda vuota?”, “Ludo, le batterie del microfono sono cariche?”. E’ uno sforzo cerebrale non indifferente: Priscilla, ricorda di caricare tutto, porta tutti gli obiettivi, tutti i cavalletti, non dimenticare le cuffiette, le schedine, le batterie di riserva, le seconde cuffiette che non si sa mai, e il cervello – se non è andato già in cortocircuito ancor prima di arrivare, insieme a tutte le domande da fare al mio prezioso intervistato ormai rimpiazzate da quella lista della spesa lunghissima e ansiogenissima.

Dopo aver dormito due ore, prima di partire, ho preso tutto? Ricontrollare tutto, per sicurezza. Parte la lista della spesa da capo, di nuovo. Ok, sono pronta, con i miei 20 chili sulle spalle, è ora che arriva la parte semplice, no? Sì, dopo aver cercato parcheggio, puntualmente in ritardo, trovato quella seconda entrata e aspettato di essere portata al sesto piano. (Sempre se arriva, in caso di contrattempo: sorridere, ringraziare, annuire, sì, la settimana prossima va benissimo, ottimo giorno per replicare il mio rituale dopo aver pianto su dieci magliette diverse e pensato a tutti i piani b c d e f lavorativi che non implichino per nessun motivo al mondo la parola “notizia”).

In caso di non contrattempo (meno probabile): Salve, sì, so che ha soltanto mezz’ora, ma devo prima cercare di capire in questo loculo al sesto piano da dove entri almeno uno spiraglio di luce, aprire le tende, capire a quanti gradi piazzare il cavalletto, azzittire ogni voce che non sia la sua – compreso il canto degli uccelli – e metterle il microfono. Mancano 10 minuti, maledizione, valgono oro. Ciak, che fatica, finalmente si gira. Fare attenzione a usare l’aggettivo “semplice” nel giornalismo prima dell’uso.

«Siete sicuri che valga la pena partire?»

Dal punto di vista della nostra inchiesta, forse no. Non troveremo lì la “notizia”, né il testimone chiave di cui abbiamo bisogno. Ma come si può parlare di luoghi e persone senza vederli con i propri occhi? Non è proprio questo il tipo di giornalismo a cui aspiriamo? Vale la pena spendere tutti questi soldi, energia, tempo? Per la nostra passione e aspirazione, sì. Cercare contatti dall’altra parte del mondo non è facile, figurarsi organizzare degli incontri. Poi lo scoglio della lingua. Per non parlare del “trust building”: perché mai una persona in fuga dal proprio Paese, che dopo aver perso tutto ha bisogno di continuare a nascondersi in un altro Paese – dove ci incontriamo – dovrebbe aprirsi con me e soprattutto, davanti una telecamera?

Ovviamente quasi nessuno di questi muri è stato facile tirar giù una volta atterrati sul campo, anzi: abbiamo imparato a nostre spese come quei muri fossero rinforzati. Ci siamo dovuti conquistare con fatica, sudore e tanta, tanta pioggia, ogni granello di fiducia, e lo abbiamo accolto con gratitudine, sentendone il peso del valore.

È strano come i diversi conflitti facciano male in diverse parti del mondo allo stesso modo: cambia la cultura, la lingua, il paesaggio, le fattezze. Ma la sofferenza è la stessa, ed è tanta. Siamo tornati a casa portandone un pezzetto con noi, ci ha arricchiti e un po’ cambiati: ne è valsa la pena.

«Se te la senti, ti ci porto anche ora Ludovica»

«Ho l’aereo per Roma tra due ore. Farò in tempo?»

«Stiamo stretti, ma ce la puoi fare.»

Tentenno qualche secondo, il tempo di realizzare l’importanza che avrebbe avuto seguirlo e decidere se rischiare o meno, mentre cerco lo sguardo di Priscilla e Francesco a pochi tavoli di distanza da me pensando ad un modo per far capire loro cosa stesse accadendo.

«Va bene, andiamo. Ma facciamo in fretta.»

Sapevo quanto i miei colleghi si stessero preoccupando per me vedendomi andar via con un broker appena conosciuto, a poche ore dal volo di rientro. Ma sentivo che potevo fidarmi e che dovevo farlo, in extremis sarei rimasta in Thailandia.

Quell’occasione non sarebbe ricapitata e dovevo risultare il più convincente possibile per far filare tutto liscio. Mi auguravo solo di uscirne salva perché ero cosciente di quanto stessi mettendo in pericolo la mia sicurezza per amore della Verità: un microfono nascosto in certe parti di mondo può costarti la vita, soprattutto se nell’edificio nel quale ti trovi ci sono più di venti telecamere di sicurezza.

Il giornalismo investigativo insegna a mettersi alla prova in quanto a capacità relazionali, gioco di squadra e coraggio: bisogna riuscire a dosare bene le componenti per uscirne illesi. Quindi chissà se anche stavolta “la strada meno battuta” farà “tutta la differenza”. Io me lo auguro per il progetto, per i miei colleghi, per me.